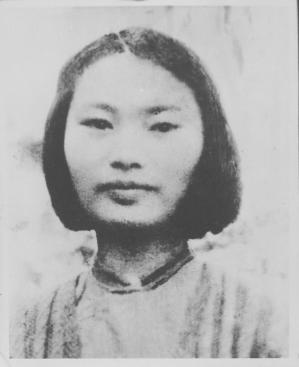

丁佑君,女,别名丁一之,1931年9月27日出生于四川省乐山市五通桥瓦窑沱的一个盐商家庭。五通桥缘盐而生,因盐成邑,盐业史可上溯至秦朝,被誉为“千年盐城”。丁佑君在家中排行第三,大哥丁祝生在电报局工作,二哥丁好德思想进步,他在燕京大学就读期间光荣加入中国共产党。

丁家在五通桥经营盐务,置办家业,为丁佑君创造了优渥的生活环境,也为她提供了良好的教育,丁佑君自幼得乳母邓妈照料,在朝夕相处中,丁佑君逐渐感受到劳苦大众的勤劳正直与善良朴素。这使她在成长过程中,培养起热爱劳动,同情底层人民的优秀品质。

丁佑君自幼入学,她聪明伶俐,勤奋自立,赢得了老师和同学们的赞誉。在家乡通材中学学习期间,丁佑君开始接触到马克思主义先进思想和理念,深深明白山河沦丧的痛苦和奋起革命的意义所在,革命信念在丁佑君的心中萌芽。通材中学全称“犍为盐场私立通材初级中学”,该校共产党员以教师的身份为掩护开展党的工作,发展党员,为建立学校党组织和五通桥地区党组织奠定了基础。

在家中,丁佑君和二哥丁好德的感情最好,佑君上初中后,二哥在外求学。二哥丁好德时常带回进步书记、报刊给妹妹阅读。从此,佑君眼界更为开阔了。

1946年,丁佑君初中毕业,因当地没有高中,要继续求学深造,就得到180多公里以外的省城成都去上高中。当时社会封建意识严重,普遍重男轻女,女子读书的很少,更不要说出远门去读书。丁佑君父母虽然疼爱女儿,但同样也有“女子无才便是德”的封建思想。他们认为女儿读了几年书,能识字就足够了,没必要再到外面去读书。劝说女儿留在家里帮着母亲做家务。

可是丁佑君向往外面的精彩世界,坚定要实现自己的人生理想和追求。她的理想是上大学,毕业后当一名新闻记者,用自己的笔杆作武器,揭露社会的黑暗和不平等。

为了把命运掌握在自己的手中,丁佑君不屈不挠地同父母的封建思想作斗争,在她的据理力争之下,用通过二哥做父母的思想工作,终于使父母让步,同意她到成都读高中。

不久,丁佑君顺利地考入了成都市立女子中学。1947年,刚过完春节的丁佑君,就迫不及待地奔赴成都。

刚进校时,丁佑君一心扑在书本上,很少参加社会活动。只想认真读书,争取考上大学新闻系,实现自己当新闻记者的理想。

成都市立女子中学是一所民主、进步氛围比较浓厚的学校,教师中有不少中共地下党员和进步人士。在中共地下党员、训育主任黄梦谷为代表的进步教职员工的支持下,进步学生以学生自洽会的名义,成立了“大家来”、“布谷社”等读书会,秘密组建了进步组织“民主青年协会”。“民主青年协会”一成立,便广泛团结青年,领导青年学生开展“反饥饿、反内战、反迫害”和要求民主自由的斗争。

轰轰烈烈的青年学生运动使丁佑君受到了深刻的教育。同时,二哥丁好德,经常给丁佑君邮寄刊登全国学生运动情况的报纸《燕京新闻》,指导她阅读,在思想上启迪、引导她追求进步。

在二哥和进步同学的引导及鼓励下,特别是在黄梦谷老师的谆谆教导下,丁佑君思想发生了转变。她在给二哥的信中,强烈地表达了自己对于现实的不满,认为局势长此下去,不仅个人没有出路,国家也不会有前途。她开始关心时势,并主动担任贫民夜校的教员,教贫苦大众识字、写字,积极参加进步话剧演出等。

丁佑君在学校一面孜孜不倦地学习科学文化知识,一面苦苦求索救国救民的真谛。她广泛地参加校内外各种进步社会团体组织的活动,思想认识得到明显的提高。

抗日战争胜利之后,国民党挑起全面内战,成都学生运动风起云涌。1948年,国民党军队在各大战场上被人民解放军打得节节败退。国民党大后方的四川,民不聊生,生活十分艰难。蒋介石却强令四川省限期完成1500万公斤的征粮任务,当时的四川省政府主席邓锡侯不愿执行征粮命令,蒋介石下令由反共分子江西省主席王陵基接任四川省政府主席职务。

4月9日,王陵基上任的当天,在中共成都地下组织的秘密部署和统一指挥下,全市举行了“反饥饿、反内战、反迫害”的示威游行。游行队伍到达戒备森严的国民党省政府,被国民党军警挡在门外。请愿学生只好选派代表进入省政府大院与王陵基谈判。然而王陵基态度强硬,拒绝接受学生们的条件,扣押学生代表。为了营救学生代表,愤怒的学生们面对持枪的国民党军警,奋不顾身地冲破关闭的省府大门。国民党军警随即对学生进行了残酷的镇压,致使200多名学生受伤,132名学生被捕。

“四九血案”的消息传入女中,全校师生群情激愤,丁佑君对国民党反动派的仇恨和愤怒,也如火山一样爆发了,她积极参与到罢课斗争中,以实际行动声援受害学生。

“四九血案”与罢课斗争,使丁佑君在复杂的斗争形势面前,得到了一次亲身锻炼,受到了深刻教育,提高了自身的思想觉悟。罢课斗争结束后,丁佑君满怀革命激情,伏案手书一首纪念“四九血案”的新诗:《安眠吧!斗士》

1949年10月1日,中华人民共和国宣告成立,但解放全中国的任务尚未完成,西南地区仍盘踞着国民党反动军队的残部、地方恶霸和土匪。1950年1月25日,中共西康区委员会在成都成立,当时,西康区党委入康所面临的工作紧迫而艰巨。丁佑君抱着“迟革命不如早革命”的信念积极响应党的号召,报考西康人民革命干部学校,希望尽早参加革命工作,为维护党的领导、巩固新政权贡献力量。

1950年1月,亲友们得知丁佑君要去地处偏僻、生活艰苦的西康,都坚决反对,但丁佑君态度坚定:“我要去,迟革命不如早革命。我一定要去!”1月26日,丁佑君如愿考入西康人民革命干部学校。

1950年,2月1日至2月7日,西干校在成都开始了为期一周的纪律教育和阶级教育培训。全校1060名学员,共十个班,丁佑君被分到第五班。

1950年2月8日清晨,西干校全体师生,共计1300余人开始由成都出发,向西康省雅安进军。从成都到雅安的路途艰苦,匪患不断,其中邛崃的战火尤为严峻,然而,丁佑君并未因此退缩。面对炮火连天、硝烟弥漫的战场,她展现出超乎寻常的沉着与坚定。她冷静观察、果断应对,在战火中护送同学,一路奋进。

1950年4月14日,西干校全体师生到达雅安。一到雅安,丁佑君便投入到紧张的学习中。4月29日,丁佑君正式成为中国新民主主义青年团团员。为尽快开展西康的工作,充实各区县干部队伍,建立人民基层政权,中共西康区委员会决定:西干校的首批学员提前毕业。5月23日,西干校举行第一期学员毕业典礼,丁佑君被评为学习模范,荣获“学习模范奖章”。

毕业后,丁佑君自愿到艰苦的地区工作。1950年6月8日,丁佑君随同西干校150多名学员,在解放军一个班的护送下,编队向着距离雅安400多公里的西昌前进。

在西昌期间,丁佑君在女子中学当过“军代表”,在盐中区香城镇做过征、借粮工作,在盐中区当过妇女干事,不论在哪个岗位上,丁佑君都毫不犹豫地投身其中,心系群众,为革命事业贡献着青春和力量。然而,当她在裕隆镇工作时,不幸遭到了土匪的捆绑,面对敌人的严刑拷打和百般折磨,丁佑君没有屈服,以坚定的信念和顽强的毅力,抵抗敌人的淫威,坚守着革命的信仰。

1950年9月19日,党和人民的好女儿——丁佑君,为了保卫新生的红色政权,面对匪徒罪恶的枪口,毫无畏惧,绝不屈服,誓死捍卫共产主义理想和使命,高呼“中国共产党万岁!毛主席万岁!”壮烈地献出了年仅19岁的生命,用生命捍卫人民的利益,谱写了一曲嘹亮的革命信仰之歌!

川公网安备

51010402000507号

川公网安备

51010402000507号